NEWS(最新情報)

2020年08月02日

ジュニア世代に必要なトレーニングとは

文:平山鷹也

トレーニングもスキル練習も日進月歩で進化しており、ジュニア世代と呼ばれる小中学生から専門的な練習を行っている選手も多い。

その結果として、高校野球では20年前には考えられないくらいのスピードを投げるピッチャーが多く輩出され、サッカーでも低年齢から海外でプレーする選手も増えてきた。

JARTAにも、ジュニア世代と呼ばれる選手たちのサポートが増えてきている。

そんな中で、ご両親やジュニア世代の育成に関わっている指導者、トレーナーの方にぜひとも知っておいてほしいことがある。

結論を先に言うと、「ジュニア世代のトレーニングは、スポーツ独自の動きだけを練習すべきではない」ということだ。

野球でいえば投球やバッティング動作、サッカーならボールを使った練習ばかりを行うだけでは、将来の成長を考えると少しもったいない。

たしかに短期的にはその競技自体は早く上手くなれるかもしれない。

しかし、なぜ長期的には競技独自のトレーニングだけでは不十分なのか、

「発達」という観点から考えてみる。

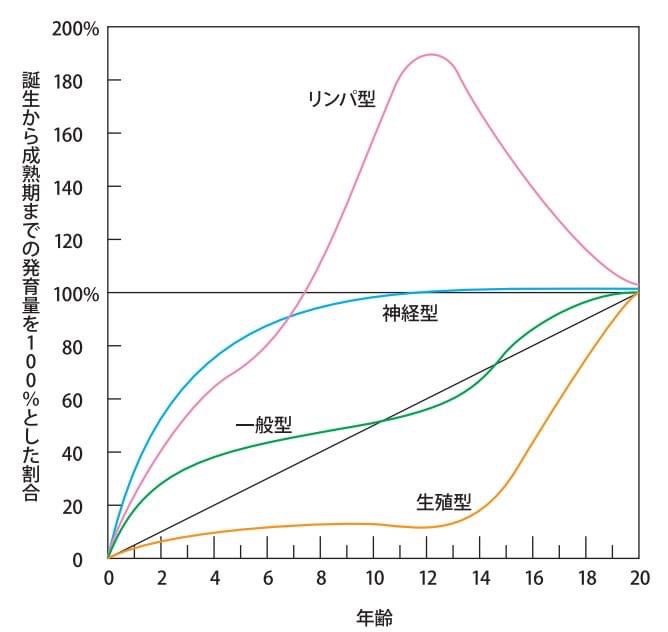

まずはこの図を見てほしい。

こちらはスキャモンの発達・発育曲線という有名な図である。

20歳の発育量を100としたときの一般型、神経型、リンパ型、生殖型の発達・発育パターンを図にしたものである。

今回注目してほしいのは神経型の発達である。

神経型の発達は5歳ころまでに80%を超え、12歳前後には100%になる。

赤ちゃんが寝返りをできるようになり、四つ這い、つかまり立ち、歩行と成長していく時期に合わせて神経系も発達していく。

これは赤ちゃんからすると新しい動きを覚えていく時期であり、失敗を繰り返しながら

「できない」⇒「できる」を経験している時期でもある。

つまり12歳までは新しい動きを覚えていくことに向いている時期であり、習得も早いと言える。

この時期に1つの競技にしぼった練習を行うことで考えられるメリットとデメリットを整理しておこう。

メリットは、その競技特有の動きを習得しやすいこと。

これは昨今の競技レベルの向上を考えても間違いないだろう。

一方デメリットは、競技特有の動きでは引き出されにくい動きの基礎がないままに成長してしまうこと。

一見そのスポーツは上手くできているように見えても全身が連動しておらず、学年やカテゴリが上がったときに怪我が増えたり、壁にぶつかったりする理由の1つでもある。

それでは、具体的にどんなトレーニングをするべきなのだろうか。

答えは、すごくシンプルだ。

いわゆる、体育の授業で行うような前転や後転などのマット運動、反復横跳びやボール投げなどの体力テストで行う運動、縄跳びや跳び箱などのジャンプ系の運動などをまんべんなく行うことである。

しかし体育の授業で行っているから大丈夫、と考えるのは少し早いかもしれない。

実際私がサポートしている選手たちでも、上で挙げたような運動を行ってもらうとうまくできないことが多い。

そしてそこに、その選手の伸びしろがある。

前転が上手くできない選手は頚部や背骨のコントロール、重心移動に課題があり、プレーの中で本人が感じている課題とも関係していることが多い。

これらの課題に対して競技特有の練習だけでは解決できない場合、基礎的な運動に戻ってトレーニングすることが最も近道となる。

これが、ジュニア世代に必要なトレーニングである。

そしてもう一つ。

いかに子どもたちの興味を引き出すか、という視点も忘れないでほしい。

この視点に関してはこちらの動画も参考にしていただきたい。

子どもの集中力を持続させる“ある作戦”

子ども扱いをすることはよくないが、子どもの特徴を把握して指導に活用することはジュニア世代に関わる上で必要不可欠である。

より多い種類の運動ができ、子どもたちも飽きずに行うことができることが求められるということだ。

実は、一昔前の子どもたちは知らず知らずのうちにこのトレーニングをやっていた。

それは、公園や学校のグラウンドなどで自分たちでルールを決め、自由に遊ぶということだ。

この「自由な遊び」こそがこの時期の子どもたちに必要な要素だったのだ。

しかし現在は安全性や多くの社会的情勢から、そのような自由な遊びが減っているように思う。

だからこそジュニア世代に関わる我々は、子どもたちから自由な発想と動きを引き出すような環境設定や指導を考えなければならない。

今回は、ジュニア世代のトレーニングに関して発達という観点から考えてみた。

以前の記事でも、トレーニングをパフォーマンスアップにつなげるためにはより多くの観点から考えていくことが大切であると書いた。

トレーニングをパフォーマンスアップにつなげるコツ

ジュニア世代においては「発達」という、成人とは別の観点も必要になる。

ジュニア世代に関わる指導者やトレーナーの方は、ぜひこの観点も忘れずにトレーニングを構成していってほしい。

全ては、パフォーマンスアップのために。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

JARTA公式HP

https://jarta.jp